日本国内の生物多様性に関するデータの収集・活用と、世界への発信を担っています。

JBIFの活動

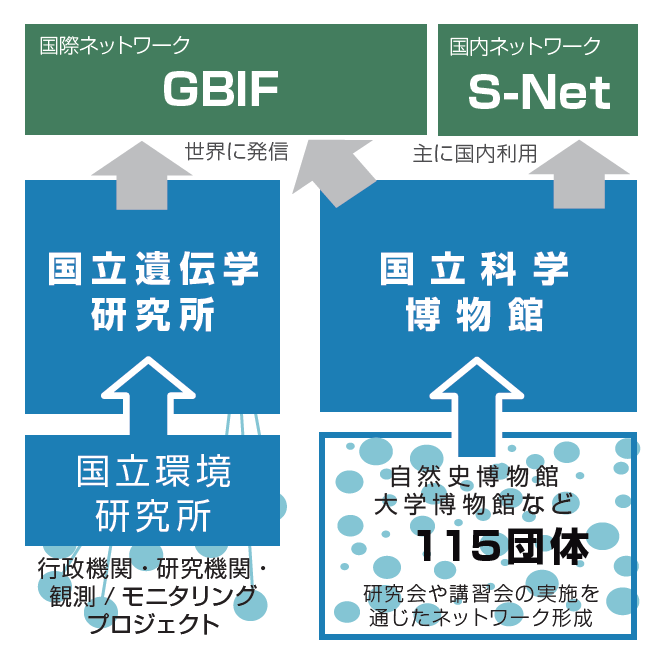

日本生物多様性情報イニシアチブ(Japan Initiative for Biodiversity Information, JBIF)は、地球規模生物多様性情報機構(GBIF)に関する日本での活動を実施している組織です。 日本国内の生物多様性に関するデータの活用を促進するとともに、世界に発信することがJBIFの役目です。

JBIFは、2007年からは、文部科学省(2015年度から2020年度までは日本医療研究開発機構)による「ナショナルバイオリソースプロジェクト」における「情報センター整備プログラム」の一課題として構築運用が行われています。 具体的には、国立遺伝学研究所、国立環境研究所および国立科学博物館の3機関が協力して課題を実施しています。

JBIFの活動について、詳しくは「活動」をご覧ください。 また、「JBIF関連団体」で国内の関連団体およびデータ提供館を掲載しています。

日本は、発足当時からGBIFに正式参加しており、JBIFはGBIF公式の日本拠点「GBIF日本ノード(Japan Node of GBIF)」としてGBIF関係の国内活動を実施してきました。しかし、2021年6月に日本のGBIFへの参加形態が非公式な参加者であるオブザーバに変更されたことに伴い、JBIFも公式な拠点ではなくなりました。そのため、名称を「日本生物多様性情報イニシアチブ」と変更して活動を継続させています。

JBIF戦略 (2023-2027) の骨子

課題解決へ寄与できるよう、データの量と質を向上させる現在のデータ収集と蓄積を継続する。生態観測データの公開強化、DNA 由来データや種名データなど、多様なデータの蓄積と公開支援体制の構築、データの質的向上のためのツール類等による基盤整備を優先して実施する。

データ公開インフラを維持し、ニーズにあわせて高度化する現在の公開インフラ(GBIF公開サーバ、JBIF、S-Netの各ポータル等)を維持する。生物多様性データの公開に関する技術動向を注視し、ニーズやシーズにあわせJBIF のデータ公開形態へのフィードバックを優先して実施する。

生物多様性情報分野の普及と他分野との連携を推進し、データの利活用を拡大させるデータ提供者・利用者それぞれに対し、実習を含めた会合や学会等での講演、解説記事等の公開を通じて普及・能力向上のための活動を実施し、国際GBIF ポータルの利用を含むJBIF公開データの利活用を推進する。特に、生命科学分野、生物多様性保全分野との連携を深める。

JBIF戦略 (2023-2027) の骨子は、「JBIF国内戦略 (2023-2027)」から抜粋しています。

JBIFの戦略に関する過去の資料は ライブラリーでご覧いただけます。

JBIFパンフレット

JBIFの活動はもちろん、生物多様性情報の必要性やGBIFについても紹介しています。

パンフレットのバックナンバーは ライブラリーでご覧いただけます。

GBIFアジア地域会合

日本生物多様性情報イニシアチブ運営委員会(JBIF運営委員会)

※2022年度より「GBIF日本ノード運営委員会」から名称変更されました。

日本生物多様性情報イニシアチブ運営委員会作業部会(JBIF作業部会)

作業部会名簿

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 伊藤 元己 | 東京大学大学院総合文化研究科 駒場博物館 |

| 海老原 淳 | 国立科学博物館 |

| 大澤 剛士 | 東京都立大学 大学院都市環境科学研究科 |

| 太田 藍乃 | 国立科学博物館 |

| 柿添 翔太郎 | 国立科学博物館 |

| 川本 祥子 | 国立遺伝学研究所 |

| 木村 紀子 | 国立遺伝学研究所 |

| 神保 宇嗣 | 国立科学博物館 |

| 戸津 久美子 | 国立環境研究所 生物多様性領域 |

| 中江 雅典 | 国立科学博物館 |

| 深谷 佑紀 | 国立環境研究所 生物多様性領域 |

| 細矢 剛 | 国立科学博物館 |

| 三橋 弘宗 | 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 |

| 山野 博哉 | 国立環境研究所 生物多様性領域 |

| 渡辺 恭平 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 |

日本生物多様性情報イニシアチブ規約 (JBIF規約)

JBIF規約は こちらをご覧ください。

JBIFロゴマークについて

JBIFのロゴマークをご使用になりたい場合は、 こちらをご覧ください。